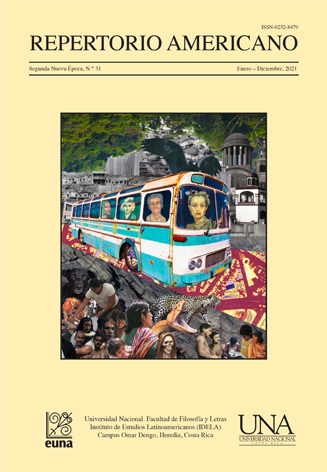

R E P E R T O R I O |

| A M E R I C A N O |

Segunda nueva época N.° 31, Enero-Junio, 2021 | ISSN: 0252-8479 / EISSN: 2215-6143 | |

Aconteceres en la vida de una maestra*

Lilliana Murillo Monge

*(Revisados y comentados por Carlos Salazar R.)

Ha transcurrido una buena cantidad de años desde que comencé mi oficio de maestra. Naturalmente, acumulé muchos recuerdos de muchas peripecias, algunas de las cuales referí a parientes y amigos. Pero como las palabras se las lleva el viento, he querido concretarlas por escrito porque vivían en mí girando como trances pesarosos algunos, como momentos amables otros. Este es un sencillo testimonio de aquellos días, acompañado por la principal razón de mis ocupaciones: los niños. Sin olvidar, desde luego, a sus mayores.

Guadalupe de Goicoechea, San José. En una hermosa mañana de febrero de 1967, una muchacha de veintitrés años salía de su casa con rumbo al Ministerio de Educación Pública.

Recientemente graduada por la Escuela Normal de Costa Rica Omar Dengo, iba en busca de un puesto de maestra en alguna escuela que ya sabía ella sería lejana de la ciudad capital, situación común para los maestros novicios, a menos que “personajes importantes” inmediatos al Gobierno -por ejemplo- hicieran sentir su influencia en el logro de nombramientos cercanos al hogar del aspirante. Pero no era este el caso de la joven: ella quería alcanzar sus fines haciendo uso de su propio esfuerzo, aunque las cosas se tornaran difíciles.

El Ministerio bullía de gente. En las paredes de salones acondicionados al efecto se desplegaban los nombres de las miles de escuelas primarias que, ubicadas en las siete provincias, necesitaban personal. En un ambiente sofocante, gran cantidad de jóvenes -y algunos no tan jóvenes- consultaban las interminables listas y anotaban las localidades de su interés.

La muchacha examinó la nómina y observó que las plazas vacantes se hallaban principalmente en remotos lugares de la Provincia de Limón, con nombres desconocidos y extraños que le produjeron al mismo tiempo inquietud y curiosidad: Zancudo, Waldeck, Destierro, Catorce Millas, Astúa-Pirie, Canta Gallo, Suretka, Bajo Tigre…

Entonces apuntó en las boletas los lugares que llamaron su atención, agregando su nombre: Lilliana Murillo Monge. Los entregó en la oficina correspondiente, salió muy ufana del gran edificio, y volvió a su casa donde, contando lo ocurrido, produjo una conmoción familiar: “¡Eso es una locura! ¡Tiene que renunciar al nombramiento; piense en los peligros que correrá viviendo sola en esos andurriales…!”

----------

Me sentía impaciente, hasta que llegó el viernes con el esperado telegrama del Ministerio de Educación Pública donde me anunciaba el nombramiento de maestra en propiedad en la escuelita de Astúa-Pirie.

“¿Astúa-Pirie? ¿Por dónde quedará ese lugarejo?” —fue mi primera reacción.

El telegrama decía que se trataba de un poblado del cantón de Pococí, en la provincia de Limón, aunque ese dato no me dio ninguna luz.

¡Nueva trepidación de los parientes! Sin embargo, me proveyeron de unas botas de hule, alguna ropa de tela fuerte, un foco de mano, víveres diversos y un montón de recomendaciones que llegaron a asustarme. Tanto, que al acercarse el día de la partida un nudo en la garganta se apoderaba en ocasiones de mí, de manera que estuve obligada a hacer grandes esfuerzos para no llorar y empeorar las cosas.

Pero llegó el momento de la despedida y del viaje.

En la Estación del Ferrocarril al Atlántico mi padre (que me acompañaría hasta dejarme bien alojada) y yo, tomamos el primer tren de la mañana. Y cuando los vagones comenzaron a moverse, cobraron poco a poco velocidad y se apresuró el ritmo de las ruedas en las junturas de los rieles (ese ruido tan grato para quienes amamos los trenes), tuve claramente la percepción de que se iniciaba una nueva etapa en mi vida, tan distinta de la anterior, como la vegetación que nos rodea en el Valle Central y la que sería mi compañera en las llanuras del Atlántico.

Avanzaban el ferrocarril y el tiempo. Cada hora me alejaba más y más de todo lo que había sido mi mundo hasta el día en que recibí el telegrama de mi designación. En algún momento aparecieron unas lágrimas inoportunas, pero fueron pronto evaporadas por el viento que a raudales entraba por la ventanilla procedente del panorama espectacular que se desplegaba a la derecha: en el fondo de un prolongado abismo verde azul, el río Reventazón corría espumoso en busca del océano, mientras al otro lado se elevaba a gran altura una serranía cubierta de selva.

----------

En descenso constante, la vía férrea llegó al río admirado desde las cumbres. Desde aquí, a lo largo de unos treinta kilómetros, el tren avanza junto a la margen izquierda de la corriente pasando por “El Codo del Diablo”, donde el padre refirió a su hija la tragedia criminal que se produjo en ese lugar durante la Guerra Civil de 1948… Y en un lugar de inenarrable belleza… ¡Cosas del a veces terrible acontecer humano!

Pero el esplendor que acompañaba el viaje hizo desaparecer los pensamientos sombríos: Árboles de troncos delgados y elevadísimos que la joven nunca había visto; montones de oscilantes nidos de oropéndolas; opulentos helechos arborescentes; el fragor de las reventazones del río Reventazón; el olor de la tierra y la flora del trópico húmedo de la Patria… todo, todo le era fascinante a la muchacha que había buscado un destino que se hallaba en las vidas de una legión de niños todavía desconocidos.

Habíamos llegado a las inmensidades de la llanura de Santa Clara. El tren ahora corría hacia el Noroeste, mientras iba yo abismada en mis pensamientos con los ojos perdidos en la planicie desconocida, aunque mi padre de cuando en cuando me indicaba los nombres de los ríos que pasaban debajo de los puentes ferroviarios: Parismina… Torito… Guácimo… Río Jiménez.

Hasta que el silbato de la locomotora y el chirrido de los frenos indicaron que tocábamos nuestra última estación: Guápiles. En este poblado, el más importante de los contornos, abordamos una “cazadora” -un pequeño y sencillo autobús rural- que nos llevaría durante una hora por una calle polvorienta y anaranjada hasta nuestro destino.

¿Y esto es Astúa-Pirie? -le preguntó mi padre al chofer-.

-Sí, señor.

-Pero… en este lugar no hay nada…

-No, señor.

-¿Y la escuela?

-Está aquí cerca; pero ahora esa escuela está cerrada.

-¿Y dónde podría obtener información de…

-Si usted quiere puedo llevarlos a unos dos kilómetros más allá, a un lugar que llaman Colonia Cariari. Ahí tal vez puedan ayudarlos.

Llegamos. Tomamos tierra. Caminamos unos pasos. Algunas casas y una pulpería y cantina totalizaban la colonia en cuestión. Mi padre se veía demudado. Creo que yo lo estaba también. La soledad bajo el sol todopoderoso era absoluta. Y mientras me ocupaba en contemplar el aspecto del paraje, mi padre, en busca de informes, entró en la pulpería donde estuvo un buen rato conversando con el patrón. Al salir me condujo a una casa cercana montada sobre pilotes de madera -que nunca había conocido la pintura pero sí muchos temporales-, nos presentamos ante don Fernando y Nery, su mujer, y les pidió hospedaje para mí.

En este momento quiso el azar que nos encontráramos con Rosa, otra maestra recién graduada que conocí en “la Normal”. Había obtenido una plaza en la Escuela de Colonia Cariari, y visitaba -al igual que yo- su lugar de trabajo, aunque acompañada por su madre. Pero estaban espantadas de aquellas remotidades “dejadas de la mano de Dios”, según decían, y de las condiciones laborales para las maestras. Así, tanto madre como hija decidieron “salir pitando” de esos lugares y volver ese mismísimo día a San José.

Mi padre, al ver aquella escena y que el pequeño bus se aprestaba a regresar, en un aparte me preguntó:

-Vea, hija: ¿se quiere quedar aquí o se regresa conmigo?

Con aprensión pero decidida, le contesté con dos palabras:

-¡Me quedo!

Y así, despidiéndome de papá, se inició mi carrera docente.

----------

Comenzaban marzo y el año escolar de 1967. Mi nueva familia la formaban don Fernando, Nery y tres hijos: Leandro, “Fernandillo” y Lupe, de siete, cinco y dos años, respectivamente.

Me asignaron el cuarto de los niños. Pero… ¡acerté con lo insólito!: a noventa centímetros sobre mi almohada, en una repisa y en una caja con paja, anidaba una gallina. Antes de aclarar, en medio de una batahola de cacareos, aleteos y un remolino de plumas, el animal saltaba al pie de mi cama; y de ahí, en otro despliegue de alas, hacía una gran pirueta para salir por la única ventana del tabuco. ¡Y esto era como una orden para que don Fernando encendiera la radio y a todo volumen atronara el programa Amanecer ranchero! No obstante aquellas madrugadas impetuosas, oíase el canto de los gallos, el mugir del ganado, los gorjeos de montones de pájaros y, no lejos de la casa, el potente bramido de los monos congos.

A poca distancia, el río Tortuguero lucía el caudal de su anchura, cuando un día don Fernando me señaló, exactamente hacia el sur, un inmenso promontorio. ¡Era el volcán Turrialba!... frente a cuya grandeza, pero en el otro flanco, me tocaría trabajar en el futuro.

Podía ver libremente la hermosura que me rodeaba y respirar hondo los efluvios de la tierra. Me sentía muy feliz.

----------

La joven maestra se sentía muy feliz, aunque le preocupaba la ausencia de alguien a quien preguntarle acerca del inicio del curso lectivo en Astúa-Pirie.

Sin embargo, a poco, presentose Gabo, un muchacho alto, moreno, de gesto digno, muy querido por la gente, que llegaba en su busca: era el maestro de la escuela, quien le solicitó su ayuda para llevar a cabo un censo de los niños de los alrededores, y así saber cuántos de ellos asistirían a lecciones. Una vez en la escuela se internaron por los campos, y a lo largo de cinco horas recorrieron planicies devastadas de árboles.

-Camine usted detrás de mí, Niña Lilliana -instó Gabo-; las serpientes venenosas son “las reinas” de estas regiones. Fíjese muy bien en qué lugar pone los pies.

Durante dos días visitaron ranchos miserables donde los niños, pálidos, descalzos y casi desnudos, rebullían entre perros, gallinas y chanchos… Niños con sus vientres hinchados por los parásitos y agredidos por el papalomoyo, en consecuencia con sus cuerpecitos mostrando turbadoras cicatrices; y la nariz, orejas, labios y dedos, carcomidos y desfigurados.

La joven estaba horrorizada. Ella sabía que muchas comarcas de su país estaban surcadas de injusticia y padecimiento, pero nunca los había presenciado así, a escasos metros de sus ojos y de su corazón…

Ambos docentes fueron formando paso a paso una lista de los niños que debían -y podían- asistir a lecciones. De regreso acudieron a la escuelita, que se reducía a un aula pequeña sin pintura, con pupitres en malas condiciones, una mesa, una silla y un pequeño armario. Abriéndolo Gabo, ella observó con asombro y pena el mal estado en que se encontraban los textos didácticos: sucios, rotos, manchados, con arañas, moho y huevos de cucarachas. Los pusieron en el suelo y comenzaron a limpiarlos… Fue cuando llegaron unos pocos niños y saludaron al profesor.

Era evidente que dos maestros no eran necesarios.

----------

Así las cosas, poco después recibí un telegrama procedente de Guápiles y enviado por el supervisor de la zona, don Germán García, en el que se me notificaba mi nuevo nombra-miento en otra escuela, en este caso la perteneciente a Colonia Cariari.

De mi vivienda al nuevo establecimiento de enseñanza me separaban un kilómetro y medio y el puente sobre el río Tortuguero. Cuando mis caseros supieron de la reciente disposición se sintieron preocupados: con las grandes lluvias atlánticas el río crecía tanto que cubría el puente, de manera que casa y escuela quedaban incomunicadas.

Por la mañana, don Fernando me llevó a conocer mi lugar de trabajo. Caminamos bajo el violento sol de marzo durante una media hora sobre un camino de grava reverberante. Agresivos mosquitos, llamados en la región bucones, “hicieron fiesta” conmigo, dejando un punto de sangre en cada picadura, hasta que llegamos a la Escuela John F. Kennedy, nombre que llenaba de ínfulas a los ingenuos campesinos de los alrededores. “¿John F. Kennedy? -me dije-. ¿Es que no tenemos en la Patria suficientes personajes admirables, maravillosos nombres geográficos, fechas que nos llenan de verdadero orgullo… que pueden ser adecuados y cívicos apelativos para bautizar esos lugares dedicados a formar la mente y el cuerpo de los niños costarricenses?”

Ingresamos. Se trataba de un aula, un espacio vacío desprovisto de pupitres, asientos, pizarrón, tizas, mesa y silla; sin folletos, silabarios, libros, ni algún tipo de material pedagógico. Nada. ¿Cómo impartir y recibir lecciones en un lugar así? Era algo casi surrealista.

Detrás del aula había un cuarto pequeño. Era el dormitorio. Pero un dormitorio sin cama. Ni una mesita de noche. Ni una silla. Ni un armarito para guardar la ropa y los efectos personales, y sin luz eléctrica.

-Este es su nuevo hogar -me dijo don Fernando. No obstante, al ver mi desconsuelo, añadió-: -Claro que mientras tanto podrá ir a dormir a nuestra casa… siempre que el río no esté pasando por encima del puente…

----------

Hemos leído acerca de las tribulaciones de la muchacha. Empero, he aquí lo que podemos llamar inconcebible: a unos doscientos metros de la escuela se había construido una linda casita con todas las comodidades imaginables: ventanas con vidrios, iluminación eléctrica, cocina de gas, sala, dormitorios, moblaje completo, servicio sanitario dentro de la vivienda… destinada ésta para unos buenos muchachos del Cuerpo de Paz, un organismo estadounidense cuya importancia en la vida de nuestro país es discutible. ¿Pero es discutible la importancia del trabajo de los maestros costarricenses? Pensemos ahora en las diferencias de las moradas descritas.

----------

Me sentía desolada al verme en un lugar tan deplorablemente abandonado. En mi mente se agolpaban las preguntas: “¿Por dónde voy “a comenzar” en una escuela vacía? ¿En dónde voy a dormir, a comer, a bañarme? ¿En qué lugar podré guardar mi ropa? ¿Cómo me alumbraré por las noches?” De repente supe lo que era la indignación y la frustración: ¿Qué pasaba? ¿Cómo era posible el nombramiento de un educador en este sitio? ¡Y yo que ansiaba poner en práctica lo aprendido en la Escuela Normal!

----------

Fueron llegando algunos niños. Y ante la imposibilidad de impartir lecciones me dediqué a conversar con ellos, aunque me contestaban muy tímidamente y entre dientes. Entonces inicié una ronda para jugar con una bola que nos obsequió una muchacha del Cuerpo de Paz. Poco después, los niños se mostraban más animados y participativos.

Al final de la ¿clase?, cuando mis alumnos se fueron a sus casas, estuve pensando largamente en las impresiones del día. Asimismo, ¿por qué me hallaba yo en aquellos destierros? Claro que era muy sencillo contestar la pregunta acudiendo a los simples hechos. Pero… ¿qué posee el destino que nos envía a la vida como chispas de un desmesurado juego pirotécnico? ¿Qué me depararían las jornadas del futuro? ¿Cómo se sentirían mis padres con mi lejanía? (Recordemos que en aquel entonces carecíamos de las instantáneas comunicaciones de hoy.) Entretanto los nidos de las oropéndolas se balanceaban con el viento, y sus moradoras volteaban graciosamente sus cuerpos en cada gorjeo.

Después, resolví “levantar velas” hacia la casa de don Fernando y Nery. ¡Por dicha el río pasaba debajo del puente!

----------

Transcurrieron los días.

Lilliana fue convocada a una reunión de educadores que tendría lugar en la Escuela Central de Guápiles durante los primeros días de la Semana Santa de 1967.

Al llegar, indagando, se hospedó en una “pensión familiar” de la que le aseguraron “era buena”. Pronto verificó que, en realidad, era espantosa. El dormitorio, un cuartucho sin una sola ventana, disponía de un único bombillo de 15 amarillas bujías tan mugriento, débil y mortecino, que hizo que la joven pudiera afirmar que “nunca conoció su cuarto”. Por su parte, los servicios sanitarios enseñaban una suciedad inimaginable; y los propietarios del establecimiento trataban a sus huéspedes de áspera manera. Trató de mudarse, pero todos los lugares de alojamiento estaban ocupados.

Como durante las noches no tenía mayor cosa por hacer, en algunas ocasiones aceptó las propuestas de las muchachas de la pensión para divertirse en los salones de baile; pero nunca se sintió bien en esas coyunturas.

Y cuando finalizaron las reuniones, los maestros recibieron sus sueldos. Era la tarde del miércoles de la Semana Santa.

----------

“¡Qué ilusión! -me dije casi saltando de alegría-. ¡Es el primer giro que recibo en mi vida ganado con mi trabajo! Voy a correr al banco a cambiarlo. Y como hasta el lunes debo regresar a clases, iré a casa para contarle a la familia mis primeras impresiones de estos lugares.”

Ya con el equipaje de mano hice fila porque frente a las cajas se alargaba un gentío. Pero eso no era importante: yo era dichosa. Y cuando salí del edificio con un montón de dinero (así lo juzgaba yo), resonó el ‘pito’ del tren que ya partía. Corrí. Abordé un coche. Seleccioné un buen lugar. Y a manera de precaución guardé los billetes en un zapato.

Oscurecía. El tren avanzaba con extraña lentitud, y en Guácimo, a unos 12 kilómetros de Guápiles, se detuvo definitivamente. Inquieta pregunté qué ocurría y se me dijo que esa era la última parada. ¡En mi entusiasmo y exaltación subí a un tren equivocado! Y ya había caído la noche. ¿Qué hacer? En aquel tiempo Guácimo no era más que una calle de cuatrocientos metros de casas, cantinas, escandalosos salones de baile y gentes rarísimas. Temerosa, le pregunté a un señor que se aproximaba de algún buen lugar para pasar la noche.

-Ah, no, señorita; aquí no hay hoteles ni pensiones decentes. Pero mire -dijo al ver mi congoja-: ahí, en esa cantina, hay tres norteamericanos que van para San José. ¿Les pregunto si la podrían llevar?

Se trataba de unos científicos que se hallaban investigando soluciones contra el terrible protozoario del papalomoyo, que se había extendido en forma alarmante por aquellas regiones. Al reparar en mí, aceptaron la solicitud.

-Tan solo -me advirtieron- que tendrá usted que viajar muy incómoda encima de unas cajas y jaulas en las que llevamos, vivos, ejemplares de posibles portadores de la enfermedad: serpientes, ranas, sapos, murciélagos, monos, zancudos y ratas.

-No importa -contesté de inmediato-. En algunas ocasiones he tenido que alternar con peores compañías.

Los científicos rieron de buena gana.

----------

El singular vehículo ocupado por una muchacha, tres sabios y una veintena de alimañas, llegó a San José a eso de las 2 de la mañana. Los investigadores preguntaron a su acompañante la dirección de su domicilio, teniendo la cortesía de dejarla frente a la puerta de su casa. Se despidió agradecida… y tocó el timbre…

Ahora imaginemos la sorpresa de la madre al encontrar a su hija ¡en la madruga-da! procedente de las remotidades norteñas de Costa Rica.

----------

Unos días agradabilísimos con su familia; y al final de la Semana Santa, al atardecer, llegaba de nuevo con sus inquietudes y entusiasmo a Colonia Cariari. Al día siguiente, se reanudaría el trabajo.

----------

Después de la jornada vibraba un sol inmisericorde. Me dispuse a darme un chapuzón en el río, que era el baño de la familia. En el camino de la casa al agua fui asaltada por los voraces “bucones”, que dejaron en mis piernas una constelación de puntos rojos. Así en varias ocasiones. Y como las aguas del río eran portadoras de mucho fango y quizá impurezas de diversa procedencia, las picaduras se convirtieron en lacerantes granos enconados.

Durante todo aquel tiempo, mi labor no podía ir más allá de jugar con los niños, cuando no llovía, quedó, mirón-mirón, gallina ciega, pases con la bola o enseñarles canciones… hasta que un día don Fernando y Nery me pidieron que convocara a los padres de los alumnos a una reunión con el objeto de organizar un turno y con su producto dotar a la escuela de muebles y materiales de enseñanza. Me aseguraron su ayuda como miembros del Patronato Escolar.

Al día siguiente, llegué al aula, saludé a los pocos niños presentes y pasé lista. Cuando pronuncié el nombre César Valerio… me contestaron… ¡que lo había picado una culebra!... ¡y que lo habían llevado al Centro de Salud de Guápiles y luego al Hospital de Limón!... ¿Podré describir mi horror? (Recordé que alguna vez se me dijo que estas regiones poseen la mayor población de ofidios del país.) ¡Un alumno mío mordido por una serpiente, que tenía que ser venenosa si fue trasladado a un hospital! Imagino que no son muchas las maestras que han sufrido una impresión tan sobrecogedora…

----------

Aquel día me serví de la ocasión para hablarles a mis alumnos de los peligros que a todos nos acechan, además de contarles cuentos y conversar largamente con ellos. Les pedí que llevaran helechos, ‘chinitas’ y otras flores del campo para sembrar en los alrededores de la escuela y solicité les dijeran a sus papás de la reunión proyectada para el día siguiente, que tendría lugar a las tres de la tarde.

Don Fernando y Nery se encargaron de “llevar la batuta” en esta oportunidad, en la que se presentó una docena de padres de familia quienes tomaron parte muy activa en el coloquio. Se fijó la fecha para la feria y se me encargó escribir una carta dirigida al señor supervisor de la zona solicitando un permiso para realizarla.

Lo hice, pero… comencé a sentirme enferma. Poco después, se me declaraba una fiebre que me obligó a “coger cama”.

----------

Recibimos el permiso para llevar a cabo la feria. Mis caseros, ocupados en los preparativos, acudían todas las tardes a un gran cobertizo cercano a la escuela designado como emplazamiento para el turno.

Pero yo, sola en la casa, me sentía cada vez peor: no comía, se me secaba la boca, me dolían el cuerpo y la cabeza, la temperatura iba en aumento y la luz hería mis ojos. ¿Qué me pasaba?

Por la noche, en ocasiones bajo un aguacero alarmante, para acudir a la letrina que estaba a un tiro de piedra de la vivienda, vestía un suéter, con una mano sostenía un paraguas y con la otra mi pequeño foco eléctrico ante el temor de encontrarme con sapos, tarántulas o serpientes.

Y una mañana desperté con erupciones rosadas en el pecho, el cuello y los brazos…

----------

Llegó el día del turno. Don Fernando y Nery se acercaron a la cama de la pobre muchacha para decirle que su presencia era indispensable. Nada más cierto, puesto que se trataba de la maestra de la escuela beneficiada. Entonces, esforzándose valerosamente, se puso de pie, se vistió y se acicaló un poco. La hicieron subir a un automóvil y llegaron triunfantes con ella al festejo.

----------

Ardía de fiebre; me sentía muy mal. Como un torbellino giraban a mi alrededor la concurrencia, la algazara, los rones, la música estrepitosa, los tamales, los guaros, las sopas de mondongo, las cervezas… Había baile y la gente me arrastraba de un lugar a otro invitándome a tomar tragos: todos querían “quedar bien con la Niña”.

De pronto apareció nada menos que “El Negro Campbell”: un hombrón de cerca de dos metros de estatura, un tipo influyente, simpático, presumido, que gozaba de general estimación en la región atlántica. Parece que se había fijado en mí. Me contaron que se le oyó decir: “Yo quiero bailar con la maestrita”. Pero la enfermedad -que sin ella hubiera disfrutado del rato y de las dos copitas de coñac que tomé y a las que posiblemente me convidó “El Negro Campbell”- me ponía irritable y nerviosa. No quería ofender a nadie pero huía de todos, hasta que el miedo se apoderó de mí; corriendo llegué a la casa de los muchachos del Cuerpo de Paz… y solté el llanto.

Atrás venía con escolta don Fernando a recordarme que tenía que estar en el festejo departiendo con todos.

-No puedo -le contesté sollozando-; yo estoy enferma…

Eran tantas mis lágrimas que se acercó un señor que nos acompañaba en el turno, un importante funcionario del Instituto de Tierras y Colonización, quien me dijo algunas palabras. Reparando generosamente en mi estado lamentable, les explicó a los presentes:

-Si a esta muchacha le pasa algo, el Ministerio de Educación Pública puede verse metido en un lío muy serio. -Y luego dirigiéndose a mí: -Yo salgo mañana para San José en avioneta. ¿Quiere viajar conmigo?

-Sí!

-----------

Muy temprano estábamos en el aeropuerto de Guápiles. Padres de familia y varios niños acudieron a despedirme. Y aquí ocurrió algo que, de no ser por mi condición lastimosa, habría movido a risa: en el momento de subir al pequeño avión, una enorme avispa, enredándose en mi pelo, me asestó una picadura que me hizo dar saltos estrafalarios de dolor. ¡Qué manera de despedirme de aquellos parajes, como si no me hubieran propinado los agravios que he referido! Sin embargo, alguna alma benévola, hurgando entre mi cabello, logró descubrir y extraer el ponzoñoso aguijón.

-----------

Aunque su ánimo no estaba para lindezas, Lilliana no pudo dejar de sentirse asombrada del panorama a ojo de pájaro que permitía ver el hoy Parque Nacional Braulio Carrillo. Porque es algo que quien lo contempla por una vez desde el aire, no puede olvidarlo por el resto de la vida. Minutos después, aterrizaba en el Aeropuerto de La Sabana.

-¿Puede irse sola a su casa?- le preguntó su compasivo acompañante.

-Sí, señor. Tomaré un taxi… Mi gratitud la lleva con usted, y la dejo conmigo.

----------

Al abrir la puerta, mi madre no daba crédito a sus ojos. Además de mi regreso sin aviso, llegaba con quince libras menos de peso, pálida, ojerosa, calenturienta y con granos infeccionados en brazos y piernas. (Desde entonces contraje una sinusitis que me ha molestado por años.)

Ese mismo día vino un médico a examinarme a la casa. Mamá y una tía “no sabían qué hacer conmigo”; me alimentaron, me suministraron medicamentos, me cuidaron con gran cariño. ¡Cuán diferente al mundo exterior es el hogar paterno!

Después, mi tía, que había trabajado para el magisterio, buscó a don Edwin Murillo para que me ayudara a trasladarme a otra zona. Y así fue.

Pero he aquí una “curiosidad”: gracias a este cambio de plaza me enteré de que las escuelas lejanas y menesterosas eran encomendadas por el Ministerio únicamente a maestros varones.

Entonces… ¿qué ocurrió conmigo y con Rosa, aquella compañera que encontré huyendo junto a su madre de Colonia Cariari?

Nunca lo supe.

Pasadas las vacaciones de medio año de aquel 1967, la maestra viajó al lugar de su nuevo nombramiento. Unos dos kilómetros antes de llegar a la ciudad de Turrialba, des-cendió del autobús para tomar una calle que conducía a la escuelita del caserío de San Juan Sur. Una caminata de algo más de una hora por un empinado camino de tierra, bordeado de itabos, porós, jocotes y acompañada por la fragancia inolvidable del zacate que llamamos “calinguero”.

Durante el ascenso iba notando cómo el aire se tornaba más y más fresco y cómo la “vistada” -como dicen los campesinos costarricenses- se dilataba y enriquecía. Y cuando llegó por fin a la escuela, volvió la vista hacia atrás…

----------

Volví la vista hacia atrás. Frente a mí, majestuoso, estaba… ¡el volcán Turrialba!... dibujándose en mi semblante la incredulidad y la admiración.

Recordé al punto aquel momento en que don Fernando, allá en Colonia Cariari, me lo mostró señalando hacia el sur. Ahora el gigante se encumbraba al norte del paisaje que se extendía a mis pies: el valle de Turrialba.

-----------

Lo primero que hice al llegar al plantel fue buscar mi habitación para dejar los maletines: el uno con libros y papeles, y el otro con ropa. El lugar consistía en un pequeño dormitorio con un camastro adosado a la pared y un viejo colchón de paja junto a dos tablas para los efectos personales; una pieza algo más grande con un moledero como para poner un anafre o una cocinilla de canfín (que no existían), y una ventana a cuyo frente se había colocado una pileta de cemento con un tubo que al abrirlo brotaba una agua rojiza con olor a herrumbre. Y no había cuarto de baño ni electricidad.

Pero aquella ventana era digna de un alcázar: enmarcaba extensos potreros que bajaban hacia la distancia asperjados por palmeras de pejibaye; árboles de zapote, de cas, de guayaba; por plantaciones ondulantes de caña de azúcar… y allá muy lejos, en la planicie verde, el bello edifico blanco con tejas rojas del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. Y como si todo esto fuera poco, al fondo estaban aquellos cerros sinuosos en cuyas cumbres despuntaba el día.

----------

La escuelita constaba de tres aulas y tres maestros, uno de los cuales era el director, don Rodrigo Brenes. A Lilliana se le asignaron los niños de primero y segundo grados.

En el día inicial de labores, se presentaron entre sí los alumnos y los maestros; el director dijo unas palabras de saludo y bienvenida, se cantó el Himno Nacional y se iniciaron las clases. Aunque ahora en un lugar con mobiliario y algún material didáctico.

----------

Contemplé largamente a mis principiantes. Serían once o doce. Comencé a memorizar sus nombres: Verónica… Raúl… Toñito… Xinia… Marielos… Javier…, vocablos que me acompañarían durante los días de los meses futuros.

Con el objeto de simplificar mis asuntos domésticos. tomaba el baño y comía en la casa de Teresa (“Tere”), una excelente vecina, madre de Olga -de diecisiete años- y de Mayela -de nueve años-.

Una mañana le conté a Tere que durante gran parte de la noche “algo” daba golpes en la pared de madera de mi cuarto. “¿Será un animal peligroso, o un malhechor, o…?” Cuando amaneció salí para indagar. ¡Se trataba solo de una vaca que al pastar golpeaba la pared con la cola!

-Pero le digo, Tere, que el ruido me dio mucho miedo…

-Entonces, Niña, de hoy en adelante Mayela irá a dormir con usted para que la acompañe y no se sienta sola.

Y así fue.

-----------

Aquellos días nos trajeron momentos muy placenteros. Como cuando las nubes llegaban a mi aula y entraban (sí, literalmente: las nubes entraban) por la puerta y la ventana abiertas -que no cerrábamos porque tenían hojas de madera y carecíamos de luz eléctrica (como lo he contado)-, cubriéndonos de frescura y mojando el pizarrón, lo que hacía imposible escribir en él y continuar la clase. ¿Qué hacer?

-¡Vámonos al potrero!- exclamaba yo, viendo cómo los ojos infantiles se abrían al regocijo-. (Aunque dos de mis discípulos no podían acompañarnos porque tenían que “ir a dejar el almuerzo” a sus padres y hermanos mayores que se hallaban trabajando allá en los campos).

Entonces volábamos potrero abajo saltando y gritando de gozo. Iban con nosotros Olga y Mayela, que me ayudaban en el cuidado de los jovencitos, sobre todo cuando la neblina escondía los alrededores.

-¡Niña, Niña, vamos a coger guayabas!

Corríamos, y poco después estábamos rodeados por el aroma incomparable de las guayabas maduras.

-¡Niña, Niña, vamos ahora a “apiar” zapotes!

En segundos, Rubén, con la agilidad de un monito, subía hasta las alturas del follaje y desde allá nos lanzaba los frutos que al caer al suelo se abrían, dejando ver su carne deliciosa y su semilla grande y hermosa.

En otras ocasiones, bajando más por el potrero, llegábamos a los grandes plantíos de caña de azúcar. Aquí, Olga, manejando con gran habilidad su machete mediano, cortaba un tallo, lo pelaba, lo troceaba y le sacaba gajos longitudinales. Al momento todos nos veíamos masticando con muchas ganas aquellas fibras colmadas de jugo exquisito.

A veces nos íbamos hasta el trapiche en donde, al ver nuestra llegada, alguno de los trabajadores metía el cucharón en la paila, sacaba un poco de miel hirviente, la enfriaba en agua frotándola con los dedos, y nos daba a cada uno un pedazo de “sobao”… El gusto de aquel dulzor llegaba al alma…

----------

¡Si las cosas pudieran ser siempre tan amables!...

Pero Marielos, una alumna de diez años, sufría de una evidente desnutrición. Alta, huesuda, con su pelo enmarañado y un vestido muy corto, mostraba en todo su tierno cuerpo manchas oscuras debidas a la falta de higiene. Desatendida y desaliñada, Marielos no hablaba, casi ni sonreía y su expresión se notaba ausente. ¿Cuál sería la realidad interna de esta niña? (Los vecinos murmuraban que su madre “era loca”).

Una mañana la maestra solicitó a Tere que entibiara un poco de agua y le permitiera darle en su casa un baño a la alumna. Así se hizo, aun cuando la muchachita no mostró ninguna actitud de afecto, bienestar o contento. Y nunca se tuvo noticia de la reacción de la madre de Marielos.

Y Carlitos, igual que su compañera, hablaba solo con monosílabos y nunca sonreía. Hinchado por los parásitos su abdomen y la cara abotagada por algún mal, su cuerpo muy pequeño y enflaquecido temblaba continuamente. Con sus siete años parecía que estaba en constante agonía. En los días de lluvia y frío asistía a la escuela protegiéndose con un saco de gangoche y una pelleja plástica.

Un día Lilliana le pidió a Tere le contara qué sabía del alumno, porque había dejado de asistir a clases.

-Lo que sé, Niña, es que al chiquito lo llevaron al Centro de Salud de Turrialba para ser tratado de lombrices intestinales.

Después comentaban ambas mujeres, en vista de las características del hogar del pequeño enfermo, de si le serían bien administrados los medicamentos.

Un viernes por la tarde, como de costumbre, la maestra salió para su casa en San José. Al regresar el lunes a la escuela le contaron que Carlitos había muerto.

-¿De qué? -preguntó angustiada-.

-Asfixiado por un ataque de lombrices-, fue la espantosa respuesta.

----------

Con una coronita de flores de papel me dirigí a visitar la tumba de mi alumno; y al recorrer el pequeño cementerio, con penetrante dolor pude advertir que profusión de sepulturas eran de niños.

Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, y en ocasiones aún recuerdo con extraños pesar y lejanía a Marielos y a Carlitos, inocentes como todos los niños, y abatidos como no todos los niños. “¿Existe el destino preestablecido? No lo creo, pero… ¿por qué la vida humana es como es?” -me preguntaba, sabiendo que la respuesta no llegaría nunca-. Porque ocurre que, si es lacerante el sufrimiento de un adulto, el sufrimiento de un niño es algo absolutamente insoportable. (Muchos puntos de vista sobre el particular es posible concebir, enlazar, debatir y alcanzar quizás una conclusión. Pero es claro que este no es el lugar adecuado para ello.)

----------

Lo cual me ha llevado a evocar con nostalgia “aquel otro” San Juan Sur de Turrialba, cuando aún estaba conociendo a los vecinos, a los niños bajo mi cuidado y el carácter general del lugar.

Por ejemplo, los días lunes muy temprano, después de bajar del autobús y emprender el prolongado, duro ascenso hasta la escuela, se cruzaban conmigo trabajadores que bajaban a sus faenas: recios hombres del campo, con sombreros de lona blanca, botas de hule y machetes al cinto, que al cruzarse conmigo… “¡Buenos días, Niña!”, me expresaban con una inclinación de cabeza y una sonrisa…

O cuando al llegar a mi cuarto y asomarme por la encumbrada ventana a las tonalidades del paisaje, con un dejo de soledad concebí la frase “He aquí la paloma en su palomar”…

O cuando subía frente a la escuela hacia su trabajo una mujer madura pero fuerte, con el cuerpo fresco por el baño, sus pies descalzos, blancos y robustos, y un par de largas y gruesas trenzas, que agitando una mano me decía: “¡Adióóós, Niña!”…

----------

Ha transcurrido tanto tiempo, tanto tiempo… Nunca volví por aquellos lugares. ¿Dónde caminarán las vidas de mis alumnos, que andan ahora cerca de los sesenta años? Muchos padres de familia, vecinos, transeúntes, habrán desaparecido. Los árboles frutales que nos daban sus delicias, ¿aún estarán en pie? ¿Y el cañal, y el trapiche? ¡Qué añoranza!...

----------

Verónica era una alumna que cuando se inclinaba sobre el cuaderno su cabello, muy largo y muy lacio, caía sobre el papel y el lápiz dificultándole la visión.

-Mire, dígale a su abuelita que le corte el pelo o que le ponga una prensa para sostenerlo- le decía a mi discípula. Pero nunca tuvo éxito mi petición. Entonces, un día de tantos, le corté yo misma la parte frontal de la cabellera, dejándole una pavita.

Cuando Mayela, mi acompañante, vio aquello, se preocupó muchísimo:

¡Qué bárbara, Niña, en las que se metió! -me dijo, sacudiendo su mano derecha-. ¡La abuela de Verónica es bruja y le va’echar una maldición!...

Dos semanas después doña Isidra, la abuela, me convidó “a tomar un cafecito” con ella.

-¡No vaya, Niña, no vaya! -me suplicó alarmada Mayela-. ¿No ve que le puede caer un maleficio?

Sin embargo, cuando se dio cuenta de que yo estaba decidida a aceptar la invitación, me dijo:

-Bueno, yo voy con usted. Pero dijo mamá que para que el maleficio no le pegue, cuando tome el café ponga la oreja de la taza de frente, al otro lado de su nariz.

Entramos en la casa de doña Isidra. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de difuntos, palmas benditas, cruces, estampas con oraciones al doctor Moreno Cañas y al Ánima Sola, rosarios y santos extrañísimos. Se notaba que la señora tenía gran afición por las cosas sobrenaturales.

Cuando llegó el momento del café y yo cogí la taza normalmente, Mayela dio un respingo de alarma. Pero nunca me alcanzó ninguna maldición ni jamás hablamos del pelo de Verónica.

Y terminó el año lectivo de 1967. Lilliana viajó a pasar las vacaciones con su familia y solicitó un traslado de zona para trabajar a no mucha distancia de su hogar. Obtuvo una plaza en la Escuela Pública de San Sebastián, un suburbio proletario en el sur de San José; aunque hubo de esperar hasta mayo de 1968 para iniciar sus labores, cuando una maestra pidió su retiro.

----------

Comencé aquel primer día de clases presentando mis credenciales a don José María Chinchilla, el director de la Escuela, quien después de hacerme varias preguntas acerca de mi experiencia, dijo: “Haga lo mejor que pueda con ese grupo.” Aunque me extrañó su indicación, no le consulté a qué se refería. Muy pronto iba a saberlo.

Caminaba en busca de mi aula cuando se acercó un grupo de niños averiguando hacia cuál clase iba. Al contestarles, una barahúnda de carreras y gritos invadió los corredores: “¡Llegó la Niña del II-B… ya llegó la Niña del II-B!”

Tocaron la campana. Era el momento de agrupar por grados a los alumnos con sus maestras y organizar las filas para entrar a las aulas. Pero los míos se entregaron a propinarse golpes, tropezones y zancadillas; los varones, sobre todo, se daban puntapiés y vociferaban insultándose y diciendo palabrotas. ¿Qué era aquello? (Luego supe que se me había asignado el grupo más rebelde del plantel.) No podía establecer en la lección el orden y el sosiego entre aquellos veintiocho escolares. ¿Estarían probando mi paciencia para determinar la índole de su nueva maestra?

Me esforcé en no perder la compostura, pero me sentía muy asustada: ¿Qué hacer con este montón de rufianes? ¡En la Escuela Normal no me enseñaron a manejar una situación como esta! ¿A quién pedirle ayuda?

Pasaba, ingrato, el tiempo. Hasta que por fin, “gracias infinitas a Dios”, sonó la campana para dar fin a las clases de ese día y terminar con mis sobresaltos.

----------

Entre sus primeras observaciones estuvo la diferencia de la disciplina y la actitud hacia los educadores de los niños campesinos y las de los niños de una barriada citadina. Aquellos eran en general dóciles, amables, sosegados… Estos eran en general fogosos, bruscos, ruidosos.Creyendo que el asunto debía de ser tratado por un sociólogo, dentro de su condición de maestra explicaba parte del fenómeno en la diferencia de los contornos donde se desarrollaban las vidas de unos y otros educandos. Porque no es lo mismo jugar en un potrero que en una acera rota; estar rodeados de silencio y no de estrépito; ver un árbol y no un poste; en una palabra, convivir con la Naturaleza y no con un paisaje urbano lamentable.

----------

Una vez fuera, mientras caminaba inquieta y triste para tomar el autobús rumbo a mi casa, varios maestros se acercaron para preguntarme “cómo me había ido con el II-B”. (¿Se justificaba la pregunta considerando que en toda la escuela se dejaba oír la endemoniada tremolina que salía de mi clase?) Un compañero, Manuel, me refirió que la última maestra que se ocupó del grupo II-B hubo de renunciar cuando su salud llegó a resentirse a causa de la indisciplina. Señaló, además, que había tres niños “líderes”, principales responsables del desorden, que acaparaban la atención del resto aplaudiendo, chillando, tirándose tizas, disfrutando de lo lindo del caos instituido…

-Pero, -me dijo- el peor de todos es Rafael. Tiene diez años, es el mayor del grupo y sufre de cierto retardo mental.

---------

Con sinsabores llegó el viernes, haciéndome la pregunta de qué hacer y por dónde empezar. Me hallaba confundida, frustrada, carecía de consejo, recursos, y de lo más importante: experiencia. ¡Todo eran tan distinto entre una escuela rural y una escuela urbana de las afueras!

Una vez en la clase separé a los niños más revoltosos -querían estar juntos- y los distribuí por diferentes lugares del aula. Lo soportaron de mala gana y protestando, como si la orden no tuviera por qué ser obedecida. Me alarmó esa actitud de malacrianza desafiante, mientras observaba a Rafael ocupado en doblar trozos de papel. ¿Con qué objeto?

Me volví hacia el pizarrón para escribir la fecha del día, cuando salté al oír un tremendo grito de dolor. ¿Qué pasaba? Que la pierna derecha de Alberto sangraba por un puntapié que le había fulminado Rafael: una patada tan fuerte que produjo una herida de cuidado. En segundos vendé con un pañuelo la lesión para contener la sangre, y con otros niños envié a Alberto a la Dirección para que lo asistieran. Acercándome a Rafael lo tomé por la camisa, se la retorcí, y con una fuerza que me dio la furia lo levanté y mirándolo directamente a los ojos abrí la puerta y lo expulsé gritándole: “¡Yo a usted no lo quiero más aquí!”. Y cerré con un portazo.

Una vez afuera, comenzó a dar unos alaridos espantosos; juzgué que para llamar la atención de toda la escuela, pero no era así: se trataba de una manera suya de expresarse; claro que para mí era algo desagradablemente nuevo. Durante largo rato estuvo tirando piedras a través de las altas celosías de las ventanas y gritándome: “¡Niña hijuepuuuta…!”

Sus condiscípulos guardaban silencio absoluto… y yo seguí dando la lección como si nada hubiera pasado, aunque mi voz salía quebrada y alterada. Si bien -y he aquí lo curioso- por primera vez en dos semanas sentí que tenía en mis manos el control de los alumnos. Me dije: “Ya no iré en busca de ayuda para poner orden en este grupo.” Porque a pesar de ese penoso incidente -o quizás por eso mismo- sentí como un alivio al notar que los jovencitos “respondían”. Ellos también estaban a la expectativa: se habían hallado ante varios educadores en poco tiempo; “…¿y qué irá a pasar ahora con nosotros?” imagino se preguntaban.

Un rato después me contaron que algunos de ellos alistaban una guerra de “cachirulos” dentro del aula. Inmediatamente recordé el afán de Rafael por doblar pedazos de papel arrancado de las páginas de su cuaderno: estaba preparando “municiones”.

----------

Al finalizar aquel día, ya con algún escarmiento, Lilliana se dirigió a la oficina del director para contarle lo sucedido e indicar que en esas circunstancias no estaba dispuesta a trabajar, amén de que carecía de la capacitación para ocuparse de niños que requerían una enseñanza especial. Don José María estuvo de acuerdo. Así, la ayuda de la dirección fue necesaria para tratar a Rafael -llamado por sus vecinos “El Loco”-, quien vivía con su abuela, una hermana y un tío.

Llegó el lunes. La fila del alumnado entró en clase, se ocuparon los pupitres, nos dimos los buenos días y al terminar de escribir en el pizarrón la fecha del día, alguien llamó a la puerta. Abrí.

----------

Frente a la maestra estaba un hombre alto, flaco, su cabello recogido en “cola de caballo”, vistiendo negros pantalones muy ceñidos; una camiseta, negra también, con una gran calavera blanca en el pecho; un anchuroso cinturón igualmente negro que lucía una hebilla plateada de la que emergían unos inquietantes cuernos de toro… y para rematar la extravagante vestidura, botas —negras desde luego— ostentando agudísimas punteras.

Este hombre era el tío de Rafael, convocado por la dirección. Con mirada desafiante, que no me intimidó, dijo:

-Busco a la Niña Lilliana.

-Yo soy la Niña Lilliana. Y si usted quiere hablarme acerca de su sobrino, tendrá que ser frente al director de la escuela.

Una vez en su oficina, referí con detalles los incidentes, y a continuación agregué:

-Estoy dispuesta a aceptar a Rafael únicamente si él se decide a escuchar y obedecer las instrucciones mías. -Diciendo esto pedí permiso para retirarme porque no solo mi grupo estaba desatendido, sino porque sentía no tener nada más que decir-.

-----------

Y al día siguiente, ¡gran sorpresa!: Rafael llegó temprano, bien peinado, estrenan-do uniforme y zapatos. No pude contener mi asombro y alegría. Al acercarse con sonriente cara y coqueto paso, le dije:

-¡Qué guapo se ve, Rafael; y qué bien que trajo esa bolsita de manta con cuaderno y lápiz!

Fue obvio que su entusiasmo era “flor de un día”. Y conociendo ya el terreno bajo mis pies y las grandes, variadas limitaciones del niño, sentándolo frente a mi escritorio le preparaba trabajos individuales y sencillísimos de aritmética, escritura y lectura. Pero nunca fueron de su interés. Como sí lo fueron tareas como traer y llevar documentos o libros entre las aulas y la Dirección, o como cuando don José María solicitó la ayuda de tres alumnos para formar una huerta. Él se ofreció siendo aceptado, lo cual fue “el acabose de su contentera”.

Sin embargo, estos nuevos estímulos, como se esperaba, no tuvieron mayor éxito. Algunos días llegaba muy irritado, sucio y agresivo en busca de pelea. Me pedía permiso “para ir a orinar” ; yo se lo daba, pero su propósito era deambular por fuera de la clase, tirar piedras a través de las celosías y gritarme aquel bárbaro insulto de su predilección. Sus compañeritos, alarmados, decían:

-¡Oiga, Niña, oiga cómo le está diciendo Rafael!

Yo los tranquilizaba contestándoles:

-No le presten atención; él es un niño bueno.

Y efectivamente, todos continuaban con sus quehaceres.

---------

A pocos días de concluir el curso lectivo, apareció Rafael con los brazos atrás, como escondiendo algo. Se acercó, y de un tirón puso frente a mis ojos la fotografía vieja y arrugada de un niño de ocho o nueve meses de edad.

-Ese soy yo -me dijo-. Puede dejársela. Es suya…

La educadora sabía que era necesario, hasta donde fuera posible, romper los malos hábitos producto del aburrimiento, la pereza y la vida difícil en ambientes en su mayoría desapacibles. Y tuvo una buena idea: estableció “La hora de la lectura”: Los cuarenta y cinco minutos anteriores al fin de las labores del día los dedicó a leer en voz alta los relatos siempre tan queridos de “Caperucita Roja”, “Blanca Nieves”, “Los tres cerditos”, “Pinocho”, y aquellos fundamentales para los costarricenses: los “Cuentos de mi tía Panchita”.

Los pequeños oyentes disfrutaban inmensamente la magia de los relatos: la generalidad de ellos provenía de hogares donde la importancia de la lectura era del todo desconocida.

----------

Víctor era un niño encantador. Huérfano de madre, con nueve años representaba más edad. Tenía un hermano de dieciséis años a quien amaba y en consecuencia respetaba; a menudo me habló de él y de sus buenos consejos. Este jovencito era inteligente y atento a escuchar y complacer a sus mayores. En clase era aplicado y servicial, y reprochaba el mal comportamiento de algunos de sus compañeros; aunque muchas veces procedió a disculparlos ante su maestra. ¿No es esto admirable?

En aquellos días Víctor representó para mí la abnegación y el afecto.

----------

Gonzalo tenía diez años. Era alto, flacucho, usaba siempre un pantalón azul muy corto que dejaba ver sus largas piernas sobre unos zapatos viejos, sin cordones y sin medias. Faltaba a la escuela con mucha frecuencia, aunque al llegar un viernes me sentí preocupada: Gonzalo había estado ausente desde el martes. Cuando pregunté por él, sus compañeros me dijeron que su madre había muerto la noche anterior.

Me dirigí hacia su humilde casita a la salida del trabajo. Entré. Al frente, en un camastro, yacía el cadáver de la señora. Junto a ella, Gonzalo y su hermano Rodrigo, de dieciocho años, quien me rogó -porque habían estado solos- le cerrara los ojos a su madre y le sacara el anillo matrimonial. Yo me armé de valor y cumplí con su deseo. Pregunté quién vendría para ayudarlos con el entierro y me contestaron que estaban esperando a unos parientes que vivían “de Puntarenas pa’dentro”.

Estuve algún rato acompañándolos; y para crear una conversación no doliente recordé que Gonzalo me había enseñado algunos dibujos hechos por Rodrigo, que me gustaron mucho. Le pregunté al muchacho si le interesaría ingresar a una escuela de arte. Me dijo que sí. Entonces le solicité me prestara algunos dibujos para ayudarlo. Trajo varios interesantes apuntes nocturnos con trenes, vías férreas, calles, postes eléctricos, faroles…

Días después fui con ellos en busca de doña Olga Espinach, directora de La Casa del Artista. Los observó con atención y manifestó: “Se puede esperar mucho de este joven. Dígale que venga a mi oficina.”

Le comuniqué a Rodrigo la buena nueva, pero todo indicó que nunca hizo la visita en cuestión. Terminaba el año escolar. Yo emprendí un viaje de tres años al archipiélago de las Bahamas, y naturalmente perdí todo contacto con aquel muchacho.

----------

“…todo indicó que nunca hizo la visita en cuestión.” apunta Lilliana. Qué lástima. Probablemente Rodrigo se sintió turbado al carecer de una ropa adecuada para presentarse ante doña Olga Espinach, o le dio temor no expresarse con ella en forma conveniente, o dentro de sí no veía correspondencia entre sus dibujos y una escuela de arte, o juzgaba que le era económicamente imposible acudir a lecciones… Imaginemos lo que puede trasvolar por el cerebro de un muchacho cuya familia es un árbol desintegrado y a cuya vivienda solo en forma lejana se le puede llamar ‘hogar’.

¡Qué abundancia de talentosa juventud se pierde para la Patria y para sí misma debido a la existencia de un ordenamiento social defectuoso!

Momento insular

El 7 de marzo 1970, un vuelo nocturno me conducía hacia la isla de New Providence, mientras una espléndida luna llena reinaba en el cénit. Y al aproximarse el momento de tomar tierra en Nassau, la ciudad capital del archipiélago de las Bahamas (que consta de más de setecientas islas), se presentó a mis ojos algo asombroso: el mar y la tierra, invisibles, eran inmensas sombras negras; pero bajo mi ventanilla una dilatada franja de arena blanquísima parecía resplandecer con fulgor propio. Por unos instantes tuve la sensación de ir flotando en el espacio… Imaginé que el litoral me daba la bienvenida.

Ya en el aeropuerto me atrajeron unas llamativas y para mí desconocidas sonoridades. Se trataba de una steelband: un conjunto musical que emplea unos instrumentos de percusión confeccionados por los antillanos de ascendencia africana a partir de esos grandes bidones metálicos usados para transportar canfín y gasolina.

---------

Las islas Bahamas -o Lucayas- (situadas al norte de Cuba) son muy bellas, como espléndida la mayoría negra de sus habitantes. Así, desde que puse los pies en New Providence -esa ínsula seductora- comencé a ser dichosa durante el tiempo en que la viví.

---------

A mediados de setiembre, Lilliana conoció a Sister Iona Bertrand, una monja misio-nera canadiense que vivió por mucho tiempo en China y luego en Colombia -y de aquí lo bien que hablaba el español-. Pertenecía a la Sisters of The Sacred Heart Congregation, una cofradía con una escuela a la que asistían niños de 1° a 6° grados, en su mayoría de hogares menesterosos.

Desde el primer momento hice una buena amistad con Sister Iona. Me invitó a visitar el convento y me llevó a conocer la escuelita, indicándome que buscaban con urgencia una maestra que cubriera una licencia maternal por tres meses. Me preguntó si yo deseaba hacerme cargo de esa labor. Me gustó la idea; pero, con mi inglés tan precario… ¿cómo me las iba a arreglar con alumnos que desconocían el español?

Las sisters me dieron la confianza necesaria y pusieron a mi servicio, por pocos días a la semana y tiempo limitado, a Simon, un inglés de unos dieciocho años que estaba de paso por la isla. Con su guitarra les entonaba a mis niños lindas canciones, de manera que los cuarenta y cinco minutos que duraba la lección corrían velozmente. Y con un largo “ohhh…” de los alumnos, el músico se despedía…

…Entonces comencé la “aventura” de impartir lecciones a un grado mixto de seis y siete años, naturalmente sin tocar temas religiosos: creo en la enseñanza laica.

Para ello me ingenié un método de trabajo. Llegaba una hora antes del inicio de clases y escribía en el pizarrón, paso a paso, las instrucciones básicas -a base de palabras, números y dibujos- que me ayudarían a guiar a mis párvulos. Con atención y sin prisas, los niños colaboraban conmigo: eran tranquilos y por naturaleza disciplinados.

La madre de John Sacco, un niño inglés, me indicó que su hijo podría ayudarme con el idioma. De manera que cuando yo cometía un error en la expresión de una palabra o frase, John, levantando la mano, me rectificaba: “Sorry, teacher; that is not the way to pronounce it.” (“Perdón, maestra; esa no es la manera de pronunciar eso.”). Y la articulaba entonces apropiadamente. Y yo se lo agradecía mucho: a mi disposición un ayudante de seis años. ¿No es encantador?

Evoco también a un negrito bahamés, Joshua Dunk, quien ocasionalmente me llevaba un manojo de espigas rosadas recogido camino de la escuela. Joshua era muy delga-dito, tosía con alguna frecuencia, y en alguna oportunidad noté que escupía sangre. Alarmadísima fui a la dirección del establecimiento para que atendieran la salud del niño. Lo hicieron.

También vive en mis recuerdos Selma Kan, una niña hindú de mirada inteligente y reposada, cuyas maneras eran la perfección de la exquisitez. A la hora del recreo era una delicia observarla cuando extendía en su pupitre una linda servilleta para comer con gráciles maneras su pequeño sándwich, alguna fruta y beber un refresco.

Era interesante observar delante de mí a grupos de jovencitos con apariencias tan diferentes de las de mis discípulos costarricenses… en aquel mundo caluroso con azules de mar, cuerpos broncíneos, el estallido frutal de las flores… y donde nació mi primer hijo.

----------

Todos los días, camino a sus labores, la hoy isleña maestra cruzaba por un terreno abandonado cercano al mar y observaba un túmulo de piedra en una de cuyas caras veíase una inscripción ilegible por la erosión del tiempo. “¿Será un epitafio perdido ya para siempre?” -se preguntaba-. Y para acentuar el enigma, en determinadas fechas del año des-cansaba sobre la losa una espada con empuñadura de oro y plata e incrustaciones de gemas. ¿Yacía el arma en una sepultura o en un cenotafio? ¿Fue propiedad del capitán de un galeón del siglo XVII, o de un oficial del Rey Sol, o de un elegante bucanero inglés? Y… ¿por qué nadie cuidaba de aquel acero tan valioso? ¡Qué repetido misterio ondulaba en este lugar!...

…Porque en los contornos donde yo me movía nadie nunca pudo satisfacer mi curiosidad acerca de la fascinante incógnita que parecía producto de un sueño.

---------

Ahora me permitiré desviarme de asuntos pedagógicos para hablar de Nassau, ciudad interesantísima, muy agradable para vivir y no muy conocida por la generalidad de las gentes… aunque visitada por enormes y bellísimos transatlánticos: «Leonardo Da Vinci», «Flavia», «Aleksandr Pushkin», «Queen Elizabeth II», «Marco Polo», «Oriana», por ejemplo; navíos de impecable elegancia… (Muy diferentes de esos horribles cruceros actuales, bautizados con nombres ramplonamente cursis, que no parecen barcos sino gigantescas bodegas flotantes que almacenan la vida de la vulgaridad y la muerte del buen gusto.)

En los muelles pequeños atracaban veleros de poco calado, muchos procedentes de mares lejanos, y pequeñas embarcaciones de pescadores dedicadas a proveer a hoteles, mercados, restaurantes y clientes particulares, de aquellos exquisitos mariscos de aguas cristalinas. Y es que Nassau era el punto de reunión de turistas, banqueros, empresarios, tripulaciones, comerciantes e incluso aventureros en busca de fortuna, lo que daba a los alrededores un encantador ambiente cosmopolita… al tiempo que eran visitados por muchos nativos de Andros, Gran Abaco, Eleuthera, Cat y Cayo Rum, otras de las islas del dilatado archipiélago.

--------

En mis paseos por los muelles y los malecones tuve la fortuna de conocer a Saga, un personaje inolvidable, un negro pescador curtido por el sol, el viento salobre y la adversidad. Con frecuencia lo encontraba en algún muelle con su cuerda de pescar y sus ojos tristes. Nos hicimos muy amigos.

Alguien me contó que Saga, en el pasado, era un hombre dichoso que solía cantar frente a las olas acompañándose con su guitarra, gozando de una existencia normal junto a la mujer querida. Acostumbraba ausentarse por unos días para salir en su lancha a altamar en busca de una buena pesca. Aunque cierta vez, al regresar al hogar, encontró a su compañera siéndole infiel; y en un ataque de celos les dio fin a ella y al desconocido… Después… muchos años suyos transcurrieron en una prisión.

Pero cuando con sugestivas conversaciones comenzó nuestra amistad, ya su alegría de vivir habíase ido para siempre. Se le notaba taciturno y no reía, y solo muy pocas veces una leve sonrisa se marcaba en su rostro. Siempre recordaré la bondad que habitaba en los ojos mustios del querido, del lejano amigo Saga.

----------

Con alguna frecuencia se divisaban, a cierta distancia del litoral, unas barcazas cuyas cubiertas amontonaban cantidad de bananos y plátanos seguramente fermentados y una profusión de aves sobrevolándolos. Estaban ocupadas por haitianos que huían del hambre y del régimen despótico de los Duvalier (padre e hijo) y buscaban ser aceptados en el archipiélago bahamés. Sin embargo, las autoridades no les permitían desembarcar, ya porque traían gente enferma a bordo, ya porque no había carencia de trabajadores en las islas. En muchas ocasiones las barcazas eran atoadas mar adentro, y los remolcadores regresaban solitarios…

----------

Esas vicisitudes las presenciaba en mis habituales paseos con mi hijo de meses en su cochecito, sintiendo una profunda compasión por estos haitianos que buscaban con gran esperanza una vida mejor. Y recordé aquella pregunta que me hice otrora allá en los altozanos de San Juan Sur de Turrialba: “¿Por qué la vida humana es como es?”

---------------

No obstante las cosas del mundo, como es notorio, son mudables. Porque para fin de año la arteria principal de Nassau, Bay Street, se adornaba con guirnaldas multicolores, luces navideñas, faroles y alegría, mucha alegría. Y el 31 de diciembre, a las seis de la tarde, comenzaba el Junkanoo, una fiesta para recibir el Año Nuevo.

En toda la isla (al igual que en las otras habitadas del archipiélago) miles de nativos y muchísimos turistas festejaban la fecha con música, ritmos caribeños, silbatos, cencerros, steelbands, disfraces, máscaras y carrozas. El regocijo contagioso y los acentos cadenciosos percutidos conformaban en mí una experiencia nunca antes vivida.

---------------

Ahora, después de tantos años, cierro los ojos y una isla de verdadero ensueño se dibuja en mis muchos recuerdos: el mar, con su transparente azul turquesa y su arena blanquísima con diminutas conchitas y corales, armonizando con los colores pastel de los lindos edificios cercanos, todo ello acompañado por gráciles palmeras, los árboles de fruta de pan y las jacarandas, los malinches, las veraneras y -muy importante- los esbeltos nativos negros de tersa piel, descendientes de aquellos esclavos que europeos y estadounidenses llevaron a las islas durante los siglos XVIII y XIX.

Durante 1973, nuestra amiga (ya en este momento podemos sentirnos familiarizados con ella) trabajó interinamente en la Escuela Pacífica Fernández Oreamuno, un establecimiento del Estado, y en la Escuela Santa Eufrasia, un plantel de religiosas, dedicado a la custodia de muchachas huérfanas o abandonadas. Pero su labor en estos lugares fue ocasional y carente de momentos dignos de mención.

No fue sino hasta 1974 cuando inició lecciones, interinas también, en la Escuela Villa Esperanza, en Pavas. Una “esperanza” muy lejana desde el momento en que se trataba de una gran comunidad marginada. Casuchas y tugurios eran habitados casi todos por niños, mujeres y hombres con el alma enferma y con frecuencia el cuerpo. Seres para quienes las cosas amables de la vida están escondidas o son inalcanzables.

Lugares, en fin, cuya existencia nunca debió ser permitida. Claro que esto es puramente especulativo, pero… ¿cómo no hablar de ello con dolor cuando hemos perdido toda esperanza en un futuro bondadoso? ¿Ahora, cuando el capitalismo rampante se ha apoderado de nuestro delicado planeta y de sus delicados vegetales, minerales y animales, entre los que estamos nosotros, los humanos…?

----------

¿Por qué siempre solicité para ejercer mi trabajo de maestra escuelas rurales y pobres, o urbanas y complejas? ¿Por qué nunca me esforcé por hallar una plaza en una escuela sin mayores situaciones apremiantes o angustiosas causadas por obstáculos en las relaciones familiares, la economía, la recepción mental, el sustento; …por algo tan elemental como la carencia de lápices y cuadernos; y lo más grave, por la incapacidad de los padres de familia para saber la importancia de la enseñanza?

¿Tendría que ver en esta actitud mi discernimiento acerca del intrincado acontecer humano surgido de mis lecturas -desde los dieciséis años- de textos firmados por escritores como H. Hesse, O. Khayyam, F. Dostoyevsky, A. Camus, M. Gorki, C. Pavese, A. Makárenko, ninguno de ellos festivo? (Ruego no ver en las palabras anteriores cierto afán de presunción; mi deseo de leer es innato, de tal manera que no tengo en él ningún mérito). Pero fue especialmente Anton Makárenko (1889-1939), el gran educador soviético, quien con su extraordinaria novela verídica Poema Pedagógico inclinó mi mente y mi corazón hacia el trabajo con los niños menos favorecidos por la sociedad.

----------

Inmediatamente después de emprender sus labores en la Escuela de Villa Esperan-za, la maestra pudo advertir la descorazonadora realidad que la rodeaba. Pero resolvió conocer de cerca tanta desesperanza haciendo por su cuenta un censo: en agosto y se- setiembre se dedicó, fuera de horas lectivas -naturalmente-, a visitar las casas de sus alumnos (puesto que la labor pedagógica no debe circunscribirse a las aulas).

Lo que pudo ver (una pequeña parte de la realidad) fue más deplorable de lo que imaginaba.

----------

Voy a citar algunos casos que apunté en mi diario de trabajo de aquellos días:

Merlín. Su madre, doña Emilia Zamora, tiene seis hijos y un esposo alcohólico que no vive con ellos ni asiste a su numerosa familia. Uno de sus muchachos, con diecisiete años, trabaja en un almacén josefino cuando hay faenas; y cuando no las hay “lo mandan para su casa”, siendo así que este joven representa la única entrada de dinero al hogar.

Doña Luisa, madre de Sergio, una mujer de espíritu activo y emprendedor, quiere hacer renovaciones en la localidad y crear un mejor ambiente para los niños. Y reflexiona: “La pobreza la originan la falta de trabajo, la ignorancia, las malas costumbres y los políticos corruptos que no velan por el bienestar de las comunidades.” “Mire, Niña -me dijo-: cantidades de muchachos andan por las calles de la Villa de vagabundos…”

Sonia. Vive con su padre, un hombre mayor, que revela una expresión dolorosamente abatida, a quien un derrame cerebral le produjo dificultad en el hablar y una pierna paralizada “que no me permite ir detrás de mi mujer para darles de puñaladas a ella y a su querido”. ¡Y estas imprecaciones ocurrían delante de su hijita de ocho años!

Luis. Me alarmaban su dificultad para tragar y sus constantes escupitajos en el piso del aula. Era obvio que el niño sufría algún tipo de ansiedad que no le permitía concentrarse en la lección. Visité su casa y le pregunté a la madre el porqué de esa actitud. “No sé, Niña, no sé” -me contestó-. Luisillo (como le decían sus compañeros) tenía dos hermanas que trabajaban, y un hermano, “Memo”, un holgazán que no quería hacer nada. Lo conocí ese día. Se asomó por una ventana y me dio mala espina: su manera de mirarme, sumamente dura, me produjo inquietud. El muchacho salió a la calle y fue entonces cuando su madre (quien le temía) me dijo que “Memo” le pegaba mucho a Luis y le obligaba a comer excrementos. ¡¡Dios Santo!! Mi primer impulso fue salir huyendo de aquella casa. Sentí horror, lástima, espanto, por la tortura a la que Luis era sometido. Ese mismo día presenté el caso al Patronato Nacional de la Infancia.

La madre de Hernán, con cinco hijos, eludía al principio mis preguntas acerca de la manutención. Pero luego me dijo que anteriormente se ayudaba haciendo rifas, pero el director de la Escuela (de quien conoceremos más adelante su intolerable proceder) la acusó a las autoridades, y ahora le fueron prohibidas. Refiere que cuando Hernán contrajo la viruela, cayó en tal estado de desnutrición que le daba asco verlo y tocarlo. Terminó diciendo que “iría a buscar trabajo”.

Norma. Vive con sus tres hermanos, su abuela y su madre, quien acude a San Miguel de Desamparados donde le regalan hojas de plátano que ella luego soasa para venderlas en el Mercado Central. Su hijo de catorce años gana 100 colones quincenales como aprendiz de tractorista, y su hija de diecinueve años trabaja en una soda por 100 colones semanales. Viven, pues, a duras penas. Pero la casita es aseada, hay un televisor y algunos muebles.

En la vivienda de Alfredo, a la entrada, se ve una tabla con trapos para acostarse. No hay muebles -solo una silla- y en el único cuarto, una cama. Aquí habitan una prima de Alfredo con un bebé de diez meses y la madre con sus siete hijos, el último de los cuales es otro bebé de dos meses que dormía en la cama mientras una cantidad de moscas caminaba por su cara y sus manitas. También con evasivas me contó que su esposo “de vez en cuando” les llevaba algún dinero o algo para comer.

Gloria sufre de un retraso mental leve. Es una niña muy servicial con sus maestros y sus compañeros de aula. Un día, haciendo fila para entrar a la clase, se acercó a mí con sus dos largas, lindas trenzas y los brazos atrás, diciéndome: “Niña, abra una mano.” Pero sin darme tiempo de hacerlo me tomó la mano derecha depositando un prendedor de elevado precio, añadiendo: “Mamá se lo manda.” (Con seguridad la joya fue producto de un robo. No la acepté).

Ana Elena. Su padre fue alzador en una aduana durante diez años, lo que le afectó la columna vertebral. Ahora está semiparalítico, dolencia que parece le ha enfermado el cerebro. Después de cinco años de luchar por una pensión, la Caja Costarricense de Seguro Social se la concedió (de 500 colones mensuales). Es una familia de seis miembros: los padres, dos varones y dos niñas. Me cuenta la madre que viven una situación desesperada. No pueden tomar leche, ni comer huevos, frutas, ni carne. Pasan “a punta” de frijoles y arroz sin condimento alguno.

Estrella se enorgullece de su aseo personal y de su uniforme limpísimo. Es un niña preciosa, de sonrisa a flor de labios y larga cabellera. Pasando el tiempo comencé a notar un color amarillento en su cara y multitud de granos en su cuerpecito de nueve años. Le pregunté la causa, y me respondió: “No sé, Niña. Yo me baño todos los días en un río que pasa cerca de mi casa.” ¡No sabía ella que se trataba del río Tiribí, que es un albañal, y que al pasar por Villa Esperanza ha recogido ya el tributo del río María Aguilar, que es una cloaca! Y en aquellas aguas atroces se bañaba la jovencita…

----------

Quien haya leído lo anterior podrá suponer las imágenes que recorrían la mente y el corazón de la maestra cuando estaba en clase frente a sus alumnos, algunos de cuyos hogares, aunque en forma somera -lo hemos visto-, conoció. Y más allá: ¿Cómo serían las vidas de los demás niños de Villa Esperanza, formándose en aquellos contornos ingratos? ¿Y las existencias infantiles en tantos otros lugares lejanos azotados por la pobreza y la ignorancia? Qué agobiante acontecer…

Y al mismo tiempo ocurría lo inimaginable: los alimentos abastecidos por el Ministerio de Educación Pública con destino a los escolares ¡eran vendidos o rifados por el director de la Escuela! ¿Verdad que aquí se hacía realidad lo imposible? A nuestra indignada maestra nunca le fue dable obtener alguna información, pero ni siquiera un comentario, acerca de esta ignominia. Era como si lo que sucedía fuera irreal.

----------

¡Cómo lamento no haber tenido en aquel tiempo un espíritu beligerante para interpelar, investigar, alcanzar conclusiones, acusar con seguridad y tenacidad, y llegar hasta las últimas consecuencias de esta trama vergonzosa! Pero yo era una soñadora en busca de la belleza de la vida, del bienquerer y la armonía. De manera que todos los sinsabores que me causó aquella atmósfera sórdida hicieron que me alejara -al final de mi interinato- de la escuela en donde no pude crear nunca alguna buena amistad. Y aún después de muchos años, al transitar por las cercanías de Villa Esperanza, siempre advertí en mis adentros una lejana, extraña desazón.

Logré una plaza en propiedad en otra escuela rural: la de Altos de Araya, un caserío “colocado” en las serranías que ciñen el valle de Orosi, rico en paisajes e historia.

En diciembre de 1975, en compañía de un amigo, viajé para conocer el lugar. Ya en el valle, recorrido en todo su largor por el río Grande de Orosi, preguntamos por Altos de Araya. Después de atravesar el puente colgante sobre el cauce, avanzar hacia la izquierda siguiendo el curso de las aguas unos dos kilómetros y doblar a la derecha por una calle de tierra, nos encontramos de pronto al pie de una escarpada pendiente.

----------

Tan escarpada que el inicio de la cuesta se hallaba a 1 200 metros de la escuela, y esta a 360 metros de altura sobre el nivel de la calle junto al río. ¡Como un edificio de 120 pisos! Tal era el camino que Lilliana tendría que subir y bajar todos los días lectivos. Pero ello no es un inconveniente para quien posee juventud, salud y anhelos de vivir y trabajar.

----------

Dejamos el yip al pie de la cuesta y comenzamos el ascenso. Difícil, porque además del declive la tierra era agrietada y estaba resbaladiza a causa de las últimas lluvias del año, las lluvias decembrinas. Teníamos la sensación de que no avanzábamos, aun cuando mi único deseo era llegar a la escuelita.

Por fin, fatigados, alcanzamos una pequeña explanada y en ella dos aulas de cemento. Sin pintura, los manchones de las paredes provenían de las salpicaduras de barro originadas por el golpe del agua que caía desde los aleros sin canoas. La escuela era nueva, pero aun así la primera impresión fue de desagrado. Una vecina me facilitó las llaves para verla por dentro. Había un cuarto destinado a los docentes, pero lo habían convertido en una bodega de “chécheres” viejos, además de carecer de ventanas y de gradas para llegar a la puerta que estaba muy alta.

Sentí que el corazón se me oprimía otra vez. Una lejana ilusión de que iba a encontrar algo mejor en aquellas cumbres se desvaneció. (“¿Por qué la vida humana es como es?”, me pregunté en San Juan Sur de Turrialba y luego en Nassau. “¿Por qué los costarricenses somos como somos?”, me pregunté esta vez en Altos de Araya).

Es que mi propósito era llevar a mi hijo de cinco años a vivir conmigo y, llegado el momento, convertirlo en alumno de la escuelita rural… para que transcurriera su infancia rodeado de la belleza de las montañas, de los vientos viajeros, de los sonidos del campo y -de fundamental importancia- de la compañía y la amistad de los niños hijos de los campesinos, que son, en Costa Rica y en cualquier lugar del mundo, las personas más importantes desde el momento en que su trabajo es el sustentador de la vida humana.

Pero no fue posible. ¿Cómo trasladar a mi hijo a un lugar sin una casita para vivir? Resolví mantenerlo bajo el cuidado de mis padres, que estaban felices con él.

----------

Entonces, la aventurera maestra, deambulando por Orosi (pueblo que alberga el Convento Franciscano de San José, cuya construcción se inició en 1743), buscó hospedaje. Y lo encontró en casa de doña Lala, una señora que ofrecía alojamiento y alimentación. (Aquí vivía también Berta González, la otra maestra de Altos de Araya). Comenzaba el curso lectivo de 1976.

----------

Aquel primer día de clases, antes de las seis de la mañana, tomé el pequeño autobús (llamado popularmente “chivilla”) que me llevaría, seis kilómetros adelante, a la boca de la calle en cuyo final estaba mi escuela. Me acompañaban Berta y varios maestros que iban bajándose conforme llegaban a su lugar de trabajo: Río Macho… Palomo…

Descendimos del vehículo y me apoderé de un palo tirado a la orilla del camino para usarlo como cayado. Y comenzamos la ascensión. La dura ascensión. Una caminata que en terreno llano y a paso normal hubiera requerido de quince minutos, se prolongó a lo largo de… ¡jadeantes!... tres cuartos de hora.

----------

Ya he dicho que la escuela no producía una buena impresión, cosa muy seria por-que no procuraba ningún estímulo visual para los niños. Con la ayuda de los alumnos de VI grado comenzamos lavando las aulas por dentro y por fuera. Luego Berta y yo les dimos dos manos de pintura negra a las pizarras -que mucho las necesitaban- y aseamos, ordenamos, y pusimos plantas y flores. Y aun privadas de un estante con silabarios, cuadernos, lápices, crayolas, láminas y mapas, iniciamos las lecciones.

----------

Observé mis grupos de I, II y III grados: estos niños carecían de motivación para aprender. Era fácil deducirlo: sus caritas de perplejidad lo manifestaban. Y cuando me dediqué a evaluar los niveles de lectura en todos los alumnos, comprendí que tendrían que comenzar por el A B C. ¡Tres niños, talvez, podían reconocer diez letras! Y otro tanto ocurría con los números…

Sentados en sus pupitres, yo los contemplaba largamente pensando en sus vidas tan tiernas, en las impresiones que tendrían del mundo, en sus destinos… y me admiraba en verdad que todas las chiquitas y todos los jovencitos, a pesar de la sencillez extrema de sus hogares, asistían a la escuela bien bañados, bien peinados, y con sus uniformes limpios y bien planchados. (Esta es una linda característica de la inmensa mayoría del pueblo costarricense).

----------

Llegó el momento de elaborar un censo, necesario para determinar el número de escolares, sus edades y diversas características de su realidad. Un grupo de alumnos quiso acompañar a las maestras en este quehacer, y juntos fueron al encuentro de los hogares a lo largo de senderos, hondonadas y potreros.

En cierto momento, caminando por un trillo del que no era posible apartarse por-que a la derecha había una cerca de alambre de púa y a la izquierda una zanja, Lilliana se encontró de pronto con un ternero que se negaba a dejarla pasar. Y no solo se negaba sino que, empujándola con sus cuernos incipientes a fin de quitarla del camino, la sometía a una situación nueva ya que se trataba de una muchacha criada en la ciudad. Asustadísima, gritó a los niños que caminaban detrás de ella:

-¡Ay, ay, ayúdenme! ¡Quítenme este torillo, que me va a botar!... ¡Ayyy…!

Pero los muchachitos se carcajeaban de lo lindo “al ver a su Niña tan inútil”. Sin embargo, a uno de ellos “se le movió el corazón” y, pasando debajo de la cerca, hizo retroceder al irascible animalito.

----------

A cierta distancia, entre dos suaves lomas, se asomaba una casita. Me acerqué. El corredor estaba bellamente adornado con chinas, bailarinas y geranios sembrados en latas de leche en polvo, avena o aceite. Apareció doña Dora, la dueña de casa, y explicando que los escolares que hubo habían crecido ya, me pasó adelante. Resplandecían la limpieza y el orden. Las mesitas estaban cubiertas con carpetas floreadas y adornos pequeños y discretos. Escuchábase el armonioso rumor del agua nacida que, cristalina, era captada en lo alto de la loma y conducida hasta la pila por un canal formado con la mitad longitudinal de la caña de bambú.

Cuando ya me despedía, doña Dora me llevó a su acogedora cocina y me ofreció un aromático jarro de café negro y una tortilla con queso, calentita.

¡Qué inolvidable rato, con sus sabores costarricenses en un repliegue de la Patria!

-----------

La última vivienda que visitamos estaba en un altozano, otra sencilla casita de madera con un balcón volandero hacia el valle y desde donde era posible contemplar, allá abajo, el poblado de Orosi con su oratorio colonial, junto al gran río bautizado con su nombre, cuyas aguas se perdían en las profundidades norteñas del espléndido panorama. Y al fondo, la presencia definitiva del volcán Irazú.

Me sentí dichosa de ser maestra en aquellas alturas.

----------

Es notable cómo las impresiones recogidas por los cinco sentidos, gracias a una alquimia enigmática, se amalgaman para provocar determinada tesitura en el ánimo, una entre las miles capaces de crear el cerebro. Esto es sabido. Pero es grato repetirlo.

----------

Isabel era una señora que vivía en Orosi, encargada de la cocina del comedor escolar. Instalado con su piso de tierra en un galerón junto a las aulas, en una esquina se veía la “esteba” de leña (proveída por los padres de familia) cerca de los fogones con sus ladrillos para sostener las ollas, y al frente una larga mesa con sus largas bancas a los costados.